5月号封面故事

非洲缘起

——10个仍在书写的故事

● 我的非洲情缘 /洪永红

● 在肯尼亚的三个片段 / 刘伟才

● 生活在此处:从艺术与日常进入非洲 / 张丽方

● 何以非洲?对非洲的认识与反思 / 冯理达

● 入埃及记:一场自我与他者的对话 / 贾悦琪

● 十年筑梦 我的中非合作故事 / 梁珍

● 中非合作之文化基础 / 李合

● 学非所用Africa Lounge:播客非洲 / 邓哲远 袁明清

文|邓哲远 美国佛罗里达大学博士生 袁明清 德国埃尔朗根-纽伦堡大学跨文化决策精英硕士项目高级讲师 图片提供|邓哲远 袁明清

导读

●哲远:从美国到尼日利亚

●明清:从德国到肯尼亚

●从田野到播客

⬆三位主播袁明清( 左上)、邓哲远( 右上)、张丽方(下)线上播客录制现场

哲远:从美国到尼日利亚

2015年,当我开始在北大历史系读非洲史方向硕士时,国内的区域研究热潮还未兴盛,尽管学校开始提供非洲语言培训课程,但大家少有去非洲实地调研的机会。因此,我的硕士论文只能依赖网络资源。我从已发表的学术文献、成果入手,将尼日利亚史学史作为主要研究方向。我从阿拉伯文手稿入手,在叙述这些手稿形成历史的基础上,重点关注殖民时期以来殖民官员与历史学家如何收集、归档、研究这些手稿,以此思考尼日利亚历史学在20世纪前半叶的发展历程。正是因为田野调研机会的缺乏,让我意识到有必要到国外进一步学习非洲研究,最后非常幸运地收到了美国佛罗里达大学宗教学系的录取通知书。

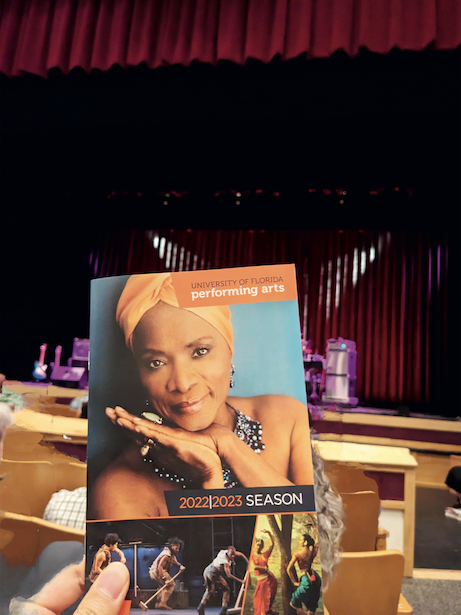

佛罗里达大学虽然不是顶尖名校,但有着长远的非洲研究传统。学校的非洲研究中心是一个跨学科的实体机构,几乎每周都会邀请各地的学者做学术报告,常常能吸引不同学科背景师生的参与,在讲座后的交流还会提供零食和饮料。虽然很多学生来自历史学、宗教学、人类学、地理学等不同的学科,但对非洲的关注将大家带到了一起,每次讲座后的小聚大家都有聊不完的话题,常常一直聊到中心下班关门才依依不舍地离开。不过,非洲研究中心并不提供非洲研究的硕士或者博士学位,仅有一份非洲研究证书供大家申请,研究生的基础学术训练还是在各自的学系内部完成的。我所在的宗教学系有两位研究非洲与伊斯兰教的老师。非洲伊斯兰研究在非洲研究和伊斯兰研究中都是长期被边缘化的课题,在这样一个小众方向上,我们系拥有两位关注西非和埃塞俄比亚的教授,是大部分美国大学宗教学系都少有的条件。

和美国大多数人文社科博士项目一样,佛大宗教学系的博士项目要求博士生在前三年完成课程训练,并通过博士资格考试和论文开题。在此期间,博士生还需要申请各类田野资助项目为第三或者第四年的田野研究做准备。但校外很多资助项目并不对国际学生开放申请,而仅有的大型项目往往竞争异常激烈,而且还面临着资金的削减。在二十世纪中叶在美国地区研究兴起中扮演了重要角色的社会科学研究理事会(Social Science Research Council)因为Mellon基金会的撤资,从2022开始取消了从1997年设立的国际论文研究奖学金(International Dissertation Research Fellowship)。在激烈的竞争中,我没能拿到外部的田野资助,只能依靠学系提供的在线课程助教机会和校内小型基金的资助支付学费和田野工作所需的资金。因此在紧张的田野工作之余,还需要稳定的网络为在线课程答疑和批改作业。

2021年通过博士资格考试之后,我便前往尼日利亚进行田野工作,但这次经历可以说是一场大失败。虽然我在2019年暑假就已经在尼日利亚进行了一部分预调研工作,但2020年的疫情打断了原本计划的第二趟行程,因此2021年的田野工作仅仅是我第二次前往尼日利亚,各方面的准备都没有做好。首先,我没有提前了解当时尼日利亚官方汇率和黑市汇率的巨额差距,我只带了少量美元现金和几张美元银行卡就出发了,结果发现在尼日利亚通过银行卡取现不仅程序繁琐,而且汇率非常低。其次,没有适应尼日利亚人视辣如命的饮食习惯;最重要的是,我没有在档案馆里找到自己预想中的档案。由于疫情影响,位于伊巴丹的尼日利亚国家档案馆没有完全开放,档案馆员人手不足,没法满足全球各地学者查阅档案的需要,有时无法提供档案目录上的相应档案。因此,在我的三个月短期访问签证到期后,我选择短暂离开尼日利亚休整,一方面做更充足的准备,另一方面思考论文方向的调整,为接下来一年的田野工作做好准备。

2022年初结束在英国的查档工作,我再次启程前往尼日利亚开启第二段田野经历。这次我明确了研究方向,集中关注一个全球宗教组织在尼日利亚的历史。在此前的档案工作中,我注意到这个组织介入了殖民时期拉各斯的清真寺争端,还积极参与建设尼日利亚首批穆斯林西式教育学校,因此对这个组织的全球与本土历史产生了浓厚兴趣。在抵达尼日利亚后,我得到了当地成员的热烈欢迎,顺利地住进了他们尼日利亚总部的招待所里,并在他们的图书馆、档案室中进行研究,同时采访了大量工作人员和年长老人。在此期间,很多非洲朋友无私地分享了他们手中的资料、他们的记忆与故事。我还受邀参加了当地人的婚礼以及这个组织的年度集会等大型活动。得益于当地人这些慷慨的安排,历时六个月的第二次田野工作才得以顺利完成。在这几次田野工作中,我不仅拜访了长期扎根于尼日利亚的中土公司,还认识了不少从中国来访学或者做田野研究的学生。这几年,越来越多国内高校的师生得到了充足的机会到非洲各地进行田野调研活动。例如,清华大学的区域国别研究院能给博士生提供两年田野调研资助,这是大部分美国非洲研究相关博士生都艳羡的机会。

⬆ 邓哲远和张丽方在北京参观谢燕申老师的收藏

⬆ 袁明清和邓哲远在拜罗伊特的iwalewahaus

⬆ 在学校里听贝宁音乐人Angélique Kidjo的演唱会

明清:从德国到肯尼亚

我的非洲研究之旅也是开始于2015年。我最初是在上海外国语大学读跨文化交际的硕士,在硕士二年级时,有一个到德国拜罗伊特大学参加双学位项目的机会。我很幸运地有机会参加到这个交换项目。在拜罗伊特大学,具体的研究方向就从跨文化传播学变成了跨文化英语文学研究,主要关注后殖民文学,尤其是非洲、加勒比海以及印度洋的英语文学。2015年,拜罗伊特举办了第41届非洲文学研究协会会议。非洲文学研究协会于1975年在美国奥斯汀成立,南非诗人Dennis Brutus被选为其第一任主席。拜罗伊特大学举办的这届是在美国之外举办的为数不多的会议之一。在此之前,我完全不知道拜罗伊特大学是德国唯一一个拿到非洲研究作为精英研究集群(excellence cluster)的高校,并且其非洲研究在整个欧洲都很有名。由于当时会议筹办需要大量志愿者,机缘巧合下我报名并参与了一系列的由当时到访拜罗伊特的学者组织的课程。这包括Anne Adams的有关非洲新兴女性作家。该课程中采用了津巴布韦作者NoViolet Bulawayo的小说We Need New Names (2013),其中有描述中国人在非洲的片段。在课程讨论中,我的加纳同学提到中国在非洲非法采矿的新闻,这与我之前所接触到的有关亚非友谊的叙述完全不同。这激发起了我对非洲与中国话题的兴趣。同时,在做志愿者的过程中,因为我们需要采访前来的作家和学者,包括Wole Soyinka, Ama Ata Aidoo还有Micere Githae Mugo等,我们在志愿者培训中需要阅读他们的文学作品和一些随笔文章。这是我第一次相对深入地接触到非洲英语文学。一方面,我为自己对非洲英语文学一无所知而感到愧疚。四年的本科教育完全围绕英语语言文学,但是基本全部集中在英美经典文本,最多会再零星地涉及一些加拿大和澳大利亚的文学,从不知道非洲也有这么多绚烂多彩、引人入胜的英语文学作品。这让我感觉到自己的知识版图有很大一角是缺失的。另一方面,在阅读到这些文本时,非洲作家叙述的方式、角度还有日常情感和生活让我很有共鸣。如果说欧美经典文学那些发生在咖啡馆,城堡或是乡村小屋的故事通常带给我一种距离感,那么非洲文学描述的喧嚷街头和吵闹市场更令人亲切,让我看到了在世界的另一端有人和我们一样关注,如何面对传统和现代,如何摆脱欧美文化对非白人的偏见和歧视,如何在城市中生存,甚至于如何解读土地和(后)革命等等议题。种种这些都促使我决定继续博士研究,并且关注非洲英语文学,尤其是到底非洲人是如何看待中国,如何通过文学形塑中国形象。

在一年多的准备之后,包括写研究计划还有寻找合作老师,我终于在2017年拿到了拜罗伊特大学非洲研究博士生院的录取书。该学院以非洲为主要关注对象,但是所属学生来自各个不同院系,从人类学、社会学、政治经济到地理、文学、音乐、艺术,每个人都有自己的关注点和研究对象国。同时,来自非洲的博士生占了很大比例。该博士生院会定期举办活动,让大家互相交流自己的研究兴趣和项目,并且鼓励我们走出拜罗伊特,与世界上其他地区的非洲研究学者交流。在此过程中,我很幸运地遇到了很多能在智识和情感上提供支持的导师和朋友。拜罗伊特大学非洲研究博士生院采取三导师制,一个主导师,两个辅助导师。主导师需要来自拜罗伊特大学,辅助导师可以来自世界的任何高校。其博士学制通常是四年,第一年主要是文献研究和田野准备,第二年是田野工作,后面两年主要是关注写作和论文发表。我因为自知自己本身对于非洲研究算是”半路出家”,所以在第一学年主要补修了非洲文化和视觉艺术项目的课程,尤其是非洲语言课程。我在豪萨语、科萨语、斯瓦西里语、班巴拉语还有阿拉伯语中,选择了斯瓦西里语,并将自己的研究课题缩小到肯尼亚文学和中国的互动。2018年,我终于做好了去肯尼亚进行田野的准备,结果护照在申请签证的过程中被德国邮政寄丢了,没能登上前往内罗毕的飞机。我只能在德国再待一段时间,但幸好当时还有一个去伦敦亚非学院交换的机会。我得以去伦敦待了一个学期,当时主要选修了非洲哲学的课程,并有机会去大英图书馆收集一些历史资料。在此过程中,我也认识到自己的课题不能仅仅关注当下的文学生产,而是需要做一个长时段的研究,并且纳入更多的历史背景材料,才能更全面地认识中国形象在肯尼亚文学中的流转。2019年,我终于来到内罗毕做前期调研。从寒冷的北半球到雨季的内罗毕,虽然温度差别不是特别大,但人与人之间的距离感非常不一样。内罗毕喧嚷的街头,在车辆中穿梭的小贩,街头各种摊铺都让我感受到一种熟悉感。也经常会有人在街头或者matatu上跟我搭话聊天,好奇我一个外国面孔在这边做什么。印象比较深刻的一件事就是,当时采访的一个木偶剧剧团的人每天六点半就开工,会一直干到晚上七八点,有时候要赶着拍摄和剪辑然后送电视台,他们还会熬夜到更晚。这些工作人员也并不住在内罗毕市区,有的坐公车到工作坊也要一个多小时,这种高强度的工作节奏和国内并没有很大差别。当我聊起自己在研究他们的文学,他们都会很开心地分享自己的看法和有关故事。在德国的时候,当我提到我的研究课题,很多人会问做文学研究为什么需要田野调研,难道文学研究不是读读书就可以了。但实际上,如果曾经到达书中的地方,体验当地的生活,与当地的读者和作家交谈,这些经验都会增加文本研究的厚度,并且提供不一样的角度。同时,通过翻阅当地的历史档案,更多的文本和材料也会出现,从而丰富文学研究的深度。在当地,我还有机会采访了漫画家和一个讽刺木偶剧剧团,由此也可以看到不同文艺体裁之间的交错和借鉴。因而,即使是做文学研究,关注文本,能够到文本中描写的地方本身就是一种非常有意义的经历。

但非常遗憾的是,我当时在内罗毕待了只有一个多月,本打算2020年再去能够待得更久一些,结果新冠疫情打乱了一切计划。当时博士生院声明,如果自己执意前往,那么任何有可能因新冠产生的风险和费用要自行承担。考虑到奖学金也马上到期,我因而决定放弃前往非洲做田野,而是加快论文写作速度,终于在2021年秋天提交了论文,在2022春季答辩毕业。

⬆ 作者采访肯尼亚茅茅老兵Gitu wa Kahengeri,他曾在60年代访问中国

⬆ 拜罗伊特非洲研究博士生院的狂欢节活动

⬆ 肯尼亚国家档案馆

⬆ 内罗毕的一个诗歌节

从田野到播客

“学非所用AfricaLounge”播客诞生在2022年初。其实制作这样一档关于非洲研究播客的想法最早出现在2018年左右,但当时中文播客的潮流尚未兴起,一闪而过的想法马上就伴随着繁忙的学业消失了。再次动起做播客念头则是疫情期间。当时隔离措施拉开了人与人的距离,但也通过网络的形式将世界各地的人联系起来。我们通过网络建立起了联系,制作一档非洲研究播客的念头也在此期间重生了。

我们希望通过这样一档播客节目,联系起中文世界各地从事非洲研究的学者和专家,让大家即使远隔重洋也能分享自己的研究和故事,保持与非洲的联系;另一方面,在非洲田野的过程中,我们也意识到,在普通非洲人对于中国和中国人的了解没有很深入的同时,中文语境有关非洲的故事和话语也缺少丰富性。例如,当明清向一些在非洲生活的华人聊自己的研究课题时,他们经常会惊讶表示,非洲居然有自己的文学作品和完整的文化生产体系。在《狮子王》之外,他们从未接触过其他文本。因此学非所用播客希望能够通过声音的形式,向大家展示不同面向的非洲,同时也吸引更多青年去关注和了解非洲,打破固有偏见,能够建立更多层次上的连结。

用我们播客的介绍语来说,“这是一档关于非洲的深度闲聊节目,间歇性输出在地知识,偶尔分享严肃的学术内容和学术八卦反思。我们将从不同主题切入, 分享基于生命体验的、动态多元的非洲。”我们还努力联系非洲各地的乐队和音乐人,在得到他们同意的前提下将他们的音乐作品在播客中分享给听众。播客名“学非所用”是一个双关语,在我看来,既是从字面意义上对几个博士生不务正业的调侃,也是化用“非”强调学习非洲研究、在非洲学习。作为对疫情期间开创的这档播客节目,在第一期节目中,我们邀请了同样于疫情期间在非洲从事田野工作的博士生,聊聊非洲各地人民的疫情应对之道。在之后的三十多期节目中,我们不仅仅邀请了中国非洲研究学者,还找到了第四代南非华人移民,邀请了从事第一线非洲科技创投的中国从业者,都收到了不少的关注和回应。

在中国与非洲交往日益密切的今天,越来越多的中国人前往非洲各地从事各种各样的活动,而非洲学生也活跃在中国的校园和市场上,相比日益火热的经贸往来,中非之间的民间人文交往仍然处于起步阶段。播客,作为一个深受年轻人欢迎的、制作成本相对较低的内容创作平台,也许可以增进大家对非洲的理解,促进新时代的中非人文交往。在我们制作这档播客节目的两年多里,其他类似分享非洲工作经验、非洲音乐和文化的播客也进入了大家的视野。